Реферат диагностика острого панкреатита

Ñòàòèñòèêà çàáîëåâàåìîñòè îñòðûì ïàíêðåàòèòîì. Ýòèîïàòîãåíåç, êëàññèôèêàöèÿ, ôîðìû è âîçìîæíûå îñëîæíåíèÿ çàáîëåâàíèÿ. Äèàãíîñòèêà îñòðîãî ïàíêðåàòèòà. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà è îáúåêòèâíîå îáñëåäîâàíèå áîëüíîãî. Âèäåîëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ââåäåíèå

Çàáîëåâàåìîñòü îñòðûì ïàíêðåàòèòîì èç ãîäà â ãîä íåóêëîííî ðàñòåò, ñîñòàâëÿÿ â ïîñëåäíèå ãîäû 10% îò îáùåãî ÷èñëà ïàöèåíòîâ õèðóðãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ.  ñòðóêòóðå îñòðûõ õèðóðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé îñòðûé ïàíêðåàòèò çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî, óñòóïàÿ ïî ÷àñòîòå ëèøü îñòðîìó àïïåíäèöèòó è îñòðîìó õîëåöèñòèòó.

Æåíùèíû çàáîëåâàþò îñòðûì ïàíêðåàòèòîì â 3-4 ðàçà ÷àùå ìóæ÷èí, íî ïðè ïàíêðåîíåêðîçå ñîîòíîøåíèå ìóæ÷èí è æåíùèí îäèíàêîâî.  15—20 % íàáëþäåíèé ðàçâèòèå îñòðîãî ïàíêðåàòèòà íîñèò òÿæåëûé äåñòðóêòèâíûé õàðàêòåð, ïðè ýòîì ó 40—70% áîëüíûõ ïðîèñõîäèò èíôèöèðîâàíèå î÷àãîâ íåêðîòè÷åñêîé äåñòðóêöèè. Åñëè â ðåøåíèè ïðîáëåìû îñòðîãî îòå÷íîãî ïàíêðåàòèòà çà ïîñëåäíèå ãîäû äîñòèãíóòû çíà÷èòåëüíûå óñïåõè, òî îñòàåòñÿ âåñüìà àêòóàëüíîé ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ïàíêðåîíåêðîçà è åãî ïîñëåäñòâèé.

Îáùàÿ ëåòàëüíîñòü îò îñòðîãî ïàíêðåàòèòà â ÐÔ ñîñòàâëÿåò 2,5 íà 1000 íàñåëåíèÿ, ïðè ýòîì ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ëåòàëüíîñòü — 23,6-50,8%. Ïðè òîòàëüíîì äåñòðóêòèâíîì ïîðàæåíèè ÏÆ ëåòàëüíîñòü äîñòèãàåò 90-100%. Ñðåäè ïðè÷èí ñìåðòè áîëüíûõ äåñòðóêòèâíûì ïàíêðåàòèòîì èíôåêöèîííûå îñëîæíåíèÿ ñîñòàâëÿþò 80%.

1. Ýòèîïàòîãåíåç îñòðîãî ïàíêðåàòèòà

Îñòðûé ïàíêðåàòèò — îñòðîå çàáîëåâàíèå ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæàò äåãåíåðàòèâíî-âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû, âûçâàííûå àóòîëèçîì òêàíè æåëåçû ñîáñòâåííûìè åå ôåðìåíòàìè. Òåðìèí «ïàíêðåàòèò» óñëîâíîå, ñîáèðàòåëüíîå ïîíÿòèå. Âîñïàëèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â æåëåçå ïðè ýòîì çàáîëåâàíèè íå ÿâëÿþòñÿ îïðåäåëÿþùèìè, à ÿâëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, âòîðè÷íûìè. Îíè âîçíèêàþò èëè ïðèñîåäèíÿþòñÿ, êîãäà â æåëåçå óæå èìåþòñÿ âûðàæåííûå äåñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ, ðàçâèâàþùèåñÿ ïîä âëèÿíèåì ïåðåâàðèâàþùåãî äåéñòâèÿ àêòèâèðîâàííûõ ïðîòåîëèòè÷åñêèõ è ëèïîëèòè÷åñêèõ ôåðìåíòîâ æåëåçû.

êîíöå XIX âåêà Senn è Fitz âïåðâûå îïèñàëè êëèíèêî-ìîðôîëîãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ îñòðîãî ïàíêðåàòèòà. Îäíàêî äî ñåðåäèíû ÕÕ âåêà ïàíêðåàòèò ÿâëÿëñÿ îòíîñèòåëüíî ðåäêèì çàáîëåâàíèåì. Ïðàâèëüíîå åãî ðàñïîçíàâàíèå ÿâëÿëîñü óäåëîì ñ÷àñòëèâîãî ñëó÷àÿ, à óäà÷íûé èñõîä åãî ëå÷åíèÿ ðàññìàòðèâàëñÿ êàê èñêëþ÷åíèå.

Ê 1954ã. â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå íàñ÷èòûâàëîñü âñåãî îêîëî 600 ñëó÷àåâ îïèñàíèé ïàíêðåàòèòà (Âèíîãðàäîâ Â.Â., 1974ã.); íåáîëüøèì ÷èñëîì íàáëþäåíèé ðàñïîëàãàëè è çàðóáåæíûå àâòîðû (Mondor 1939ã., Bockus 1965ã.) Îñòðûé ïàíêðåàòèò — ïîëèýòèîëîãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå. Íàèáîëåå ÷àñòî â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå âñòðå÷àþòñÿ âòîðè÷íûå åãî ôîðìû, êîòîðûå âîçíèêàþò íà ôîíå çàáîëåâàíèé äðóãèõ îðãàíîâ, ñ êîòîðûìè ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà èìååò òåñíûå ôóíêöèîíàëüíûå è àíàòîìè÷åñêèå ñâÿçè. Âòîðè÷íûé ïàíêðåàòèò íåðåäêî ðàçâèâàåòñÿ ïðè îáùèõ èíôåêöèÿõ è âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ ñîñåäíèõ îðãàíîâ, òàêèõ êàê áðþøíîé è ñûïíîé òèô, èíôåêöèîííûé ïàðîòèò, ãåïàòèò, äèâåðòèêóë äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, ðàçëè÷íûå ôîðìû åþíèòà, èëåèòà, êîëèòà. Ïðîíèêíîâåíèå èíôåêöèè â ïîäæåëóäî÷íóþ æåëåçó âîçìîæíî ãåìàòîãåííûì, ëèìôîãåííûì, âîñõîäÿùèì «äóêòîãåííûì» ïóòåì è â ðåçóëüòàòå íåïîñðåäñòâåííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Òðàâìàòè÷åñêèé ïàíêðåàòèò, ïîìèìî îòêðûòûõ è çàêðûòûõ ïîâðåæäåíèé æåëåçû, íåðåäêî âîçíèêàåò ïîñëå îïåðàöèé íà îðãàíàõ âåðõíåãî ýòàæà áðþøíîé ïîëîñòè. Òàêîå âìåøàòåëüñòâî, êàê ðåòðîãðàäíàÿ ïàíêðåàòèêîõîëàíãèîãðàôèÿ, ïðè êîòîðîé êîíòðàñòíîå âåùåñòâî â ïðîòîêè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû ââîäÿò ïîä äàâëåíèåì, òàêæå íåðåäêî îñëîæíÿåòñÿ îñòðûì ïàíêðåàòèòîì.

ïàíêðåàòèò äèàãíîñòèêà êëèíè÷åñêèé õîëåöèñòýêòîìèÿ

2. Êëàññèôèêàöèÿ îñòðîãî ïàíêðåàòèòà

Îòñóòñòâèå åäèíîé òî÷êè çðåíèÿ íà ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ â ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçå ïðè îñòðîì ïàíêðåàòèòå, ñìåøåíèå ôîðì è ñòàäèé çàáîëåâàíèÿ, à òàêæå âûäåëåíèå îñëîæíåíèé â îòäåëüíûå íîçîëîãè÷åñêèå ôîðìû ïîðîæäàåò òåðìèíîëîãè÷åñêóþ ïóòàíèöó. Ýòî ïðèâîäèò ê íåàäåêâàòíîìó âûáîðó êîíñåðâàòèâíîé è õèðóðãè÷åñêîé òàêòèêè ëå÷åíèÿ, çàòðóäíÿåò ïðîâåäåíèå äîêàçàòåëüíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.

Ñóùåñòâóþùèå êëàññèôèêàöèè ïàíêðåàòèòà îñíîâàíû íà êëèíè÷åñêèõ äàííûõ, à òàêæå ñîâðåìåííûõ ëàáîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäàõ, ïîçâîëÿþùèõ ñóäèòü î ñîñòîÿíèè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Ïðàêòè÷åñêè, â íèõ ó÷èòûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü îáðàòèìîñòè ïðîöåññà (ïàíêðåàòèò / ïàíêðåîíåêðîç) è ïðîãíîçèðîâàíèÿ èñõîäîâ çàáîëåâàíèÿ íà îñíîâå äàííûõ î ðàñïðîñòðàí?ííîñòè è õàðàêòåðå ïîðàæåíèÿ, ÷òî âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò ëå÷åáíóþ òàêòèêó. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé â çàïàäíîé ëèòåðàòóðå ÿâëÿåòñÿ êëàññèôèêàöèÿ ïàíêðåàòèòîâ, ïðèíÿòàÿ â 1992ã. (ã.Àòëàíòà). Îñíîâûâàÿñü íà ìîðôîëîãè÷åñêèõ è êëèíè÷åñêèõ êðèòåðèÿõ, îíà âûäåëÿåò ñëåäóþùèå ôîðìû 19 ïàíêðåàòèòîâ:

3. Ôîðìû îñòðîãî ïàíêðåàòèòà

1. Ïàíêðåàòèò îòå÷íûé (èíòåðñòèöèàëúíûé).

2. Ïàíêðåàòèò íåêðîòè÷åñêèé (ïàíêðåîíåêðîç) ñòåðèëüíûé:

ïî õàðàêòåðó íåêðîòè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ: æèðîâîé, ãåìîððàãè÷åñêèé, ñìåøàííûé;

ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïîðàæåíèÿ: ìåëêîî÷àãîâûé, êðóïíîî÷àãîâûé;

ïî ëîêàëèçàöèè: ñ ïîðàæåíèåì ãîëîâêè, òåëà, õâîñòà, âñåõ îòäåëîâ ÏÆ.

3. Ïàíêðåàòèò íåêðîòè÷åñêèé (ïàíêðåîíåêðîç) èíôèöèðîâàííûé

4. Îñëîæíåíèÿ îñòðîãî ïàíêðåàòèòà

1. Ïàðàïàíêðåàòè÷åñêèé èíôèëüòðàò.

2. Ïàíêðåàòîãåííûé àáñöåññ.

3. Ïåðèòîíèò:

ôåðìåíòàòèâíûé (àáàêòåðèàëüíûé);

áàêòåðèàëüíûé.

4. Ñåïòè÷åñêàÿ ôëåãìîíà çàáðþøèííîé êëåò÷àòêè:

ïàðàïàíêðåàòè÷åñêîé,

ïàðàêîëè÷åñêîé,

ïàðàíåôðàëüíîé,

òàçîâîé.

5. Àððîçèâíîå êðîâîòå÷åíèå.

6. Ìåõàíè÷åñêàÿ æåëòóõà.

7. Ïñåâäîêèñòà:

ñòåðèëüíàÿ;

èíôèöèðîâàííàÿ.

5. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà è îáúåêòèâíîå îáñëåäîâàíèå áîëüíîãî

Æàëîáû. Ïðè îïðîñå áîëüíîãî ñëåäóåò ïðåæäå âñåãî âûÿñíèòü, êîãäà íà÷àëîñü çàáîëåâàíèå, ÷òî ýòîìó ïðåäøåñòâîâàëî, êàêèìè ñèìïòîìàìè îíî ïðîÿâëÿëîñü. Íàäî óñòàíîâèòü íàëè÷èå áîëåé, èõ õàðàêòåð è äèíàìèêó. Áîëü ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì è ïîñòîÿííûì ñèìïòîìîì îñòðîãî ïàíêðåàòèòà. Áîëè âîçíèêàþò âíåçàïíî. Îäíàêî èíîãäà èìåþòñÿ ïðåäâåñòíèêè â âèäå ÷óâñòâà òÿæåñòè â ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè, ëåãêîé äèñïåïñèè. Ïî ñâîåìó õàðàêòåðó áîëè î÷åíü èíòåíñèâíûå, òóïûå, ïîñòîÿííûå, ðåæå ñõâàòêîîáðàçíûå.

Íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü èððàäèàöèþ áîëåé (îïîÿñûâàþùàÿ, èððàäèèðóåò â ñïèíó, íàäïëå÷üÿ, çà ãðóäèíó, ÷òî ìîæåò ñèìóëèðîâàòü èíôàðêò ìèîêàðäà). Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî èíòåíñèâíîñòü áîëåé ñâÿçàíà ñ ðàçäðàæåíèåì íåðâíûõ ðåöåïòîðîâ, è ïðè íåêðîçå íåðâíûõ îêîí÷àíèé îíà óìåíüøàåòñÿ.

Âîçìîæíà èððàäèàöèÿ áîëåé â ïðàâóþ ïîäâçäîøíóþ îáëàñòü, ÷òî òðåáóåò äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè ñ îñòðûì àïïåíäèöèòîì.  îòëè÷èå îò îñòðûõ âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè áîëü ïðè îñòðîì ïàíêðåàòèòå íå óñèëèâàåòñÿ ïðè êàøëå, âòÿãèâàíèè æèâîòà, íàòóæèâàíèè è ò.ï. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ïîâåäåíèå áîëüíîãî: èç-çà âûðàæåííûõ áîëåé ïàöèåíòû áåñïîêîéíû, ïîëîæåíèå òåëà ÷àñòî âûíóæäåííîå. Áîëüíûå ïîñòîÿííî ìåíÿþò ïîëîæåíèå òåëà, íå ïîëó÷àÿ îáëåã÷åíèÿ, íåðåäêî íàõîäÿòñÿ â ïîëóñîãíóòîì ñîñòîÿíèè, íèêîãäà íå áûâàþò ïîëíîñòüþ íåïîäâèæíû.

Òîøíîòà è ðâîòà íîñÿò ðåôëåêòîðíûé õàðàêòåð. Ðâîòà ÷àñòî áûâàåò ïîâòîðíîé, íåóêðîòèìîé, íå ïðèíîñÿùåé áîëüíûì îáëåã÷åíèÿ.

6. Ëå÷åíèå îñòðîãî ïàíêðåàòèòà è åãî îñëîæíåíèé

Ëå÷åíèå áîëüíûõ ñ ïàíêðåàòèòîì ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé çàáîëåâàíèÿ è ñòåïåíüþ òÿæåñòè ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî.

Êàê ïðàâèëî, ëå÷åíèå îñòðîãî ïàíêðåàòèòà ïîñòðîåíî íà îáùèõ ïðèíöèïàõ, âêëþ÷àþùèõ ïîäàâëåíèå ñåêðåöèè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, êîìïåíñàöèþ ïîòåðÿííîé îðãàíèçìîì æèäêîñòè, ëèêâèäàöèþ âîäíî-ýëåêòðîëèòíûõ è ìåòàáîëè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, ñíèæåíèå àêòèâíîñòè ôåðìåíòîâ, óñòðàíåíèå ïîâûøåííîãî äàâëåíèÿ â æåë÷åâûâîäÿùèõ è ïàíêðåàòè÷åñêèõ ïóòÿõ, óëó÷øåíèå ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ êðîâè, ïðîôèëàêòèêó è ëå÷åíèå ôóíêöèîíàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ïðîôèëàêòèêó è ëå÷åíèå ñåïòè÷åñêèõ îñëîæíåíèé, ïîääåðæàíèå îïòèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà êèñëîðîäà â îðãàíèçì, îáåçáîëèâàíèå.

Ëå÷åíèå îáû÷íî íà÷èíàþò ñ ïåðåëèâàíèÿ èçîòîíè÷åñêèõ ðàñòâîðîâ è ïðåïàðàòîâ êàëèÿ õëîðèäà ïðè ñíèæåííîì êîëè÷åñòâå êàëèÿ â êðîâè. Ïðè äåôèöèòå îáúåìà öèðêóëèðóþùåé êðîâè äëÿ èíôóçèè èñïîëüçóþò êîëëîèäíûå ðàñòâîðû. Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ìèêðîöèðêóëÿöèè è ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ êðîâè íàçíà÷àåòñÿ äåêñòðàí ñ ïåíòîêñèôèëëèíîì.

Ñîâìåñòíî ñ èíôóçèîííîé òåðàïèåé ïðîâîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîäàâëåíèå ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Äëÿ ýòîãî áîëüíîìó â òå÷åíèå ïåðâûõ ïÿòè ñóòîê îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðè¸ì ïèùè. Êðîìå ýòîãî, ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà àñïèðàöèÿ ñîäåðæèìîãî æåëóäêà ÷åðåç íàçîãàñòðàëüíûé çîíä, ñ ïîñëåäóþùèì ïðîìûâàíèåì åãî õîëîäíîé âîäîé. Ñ öåëüþ ïîäàâëåíèÿ ñåêðåòîðíîé àêòèâíîñòè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû è ñíèæåíèÿ êèñëîòîïðîäóêöèè â æåëóäêå íàçíà÷àþò ñèíòåòè÷åñêèå àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà.

Ñ öåëüþ äåòîêñèêàöèè èíîãäà èñïîëüçóþò ýêñòðàêîðïîðàëüíûå ìåòîäû î÷èùåíèÿ: ïëàçìàôåðåç, ãåìîñîðáöèÿ è ò.ä.

Ïðè ðàçâèòèè ïàíêðåîíåêðîçà òðåáóåòñÿ íàçíà÷åíèå àíòèáàêòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ïîäáèðàþòñÿ âðà÷îì èíäèâèäóàëüíî.

Ïðè íàëè÷èè ó áîëüíîãî ñèëüíûõ áîëåé åìó íàçíà÷àþò ðàçëè÷íûå îáåçáîëèâàþùèå ïðåïàðàòû.

Êðîìå êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ èíîãäà ïðèìåíÿåòñÿ è õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå ïàíêðåàòèòà. Ñåé÷àñ îñíîâíûì ìåòîäîì õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïðè ñòåðèëüíîì ïàíêðåîíåêðîçå ÿâëÿåòñÿ ëàïàðîñêîïèÿ. Îñíîâíûå åå ïðåèìóùåñòâà — ýòî ìàëûå ðàçðåçû, áûñòðîå âîññòàíîâëåíèå ïîñëå îïåðàöèè. Ïðè íåâîçìîæíîñòè âûïîëíèòü îïåðàöèîííîå âìåøàòåëüñòâî ùàäÿùèì ëàïàðîñêîïè÷åñêèì ìåòîäîì ïðîâîäÿò ëàïàðîòîìèþ (ðàññå÷åíèå áðþøíîé ñòåíêè).

íàñòîÿùåå âðåìÿ, êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóþò äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ. Îäíî íàïðàâëåíèå — óñòàíîâêà äðåíàæåé è ïðîâåäåíèå ïåðèòîíåàëüíîãî ëàâàæà-äèàëèçà. Ýòî ïîçâîëÿåò óäàëÿòü òîêñè÷íûå âåùåñòâà. Äðóãîå íàïðàâëåíèå — óäàëåíèå ïîðàæåííîé ÷àñòè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû (ðåçåêöèÿ). Êðîìå ýòîãî, ïðè ïàíêðåàòèòå èíîãäà âûïîëíÿþò îïåðàöèþ Ëîóñîíà, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â íàëîæåíèè ãàñòðîñòîìû è õîëåöèñòîìû, äðåíèðîâàíèè ñàëüíèêîâà îòâåðñòèÿ è îáëàñòè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû.

öåëîì îáúåì è ôîðìà îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ ëå÷àùèì âðà÷îì â çàâèñèìîñòè îò âèäà ïàíêðåàòèòà, íàëè÷èÿ îñëîæíåíèé è ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî.

Ëå÷åíèå õðîíè÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà â ïåðèîä âûðàæåííîãî îáîñòðåíèÿ ïðîâîäèòñÿ òàêæå êàê ïðè îñòðîì ïàíêðåàòèòå.

Ïðè õðîíè÷åñêîì ïàíêðåàòèòå ïèòàíèå äîëæíî áûòü äðîáíûì, íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè. Èç ïèòàíèÿ èñêëþ÷àþòñÿ àëêîãîëü, ìàðèíàäû, æàðåíàÿ, æèðíàÿ è îñòðàÿ ïèùà, êðåïêèå áóëüîíû. Äèåòà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî áåëêîâ, ñíèæåííîå êîëè÷åñòâî æèðîâ è óãëåâîäîâ. Ïðè ðàçâèòèè ñàõàðíîãî äèàáåòà ñàõàð ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àåòñÿ.

Ïðè ðàçâèòèè ôåðìåíòíîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû ñ öåëüþ çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè íàçíà÷àþò ðàçëè÷íûå ôåðìåíòíûå ïðåïàðàòû.

ñëó÷àå ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé ïàíêðåàòèòà ñîîòâåòñòâåííî ïðîâîäèòñÿ èõ ëå÷åíèå

7. Âèäåîëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ

ËÕÝ — ñîâðåìåííûé, ìàëîòðàâìàòè÷íûé ìåòîä õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà. Îäíàêî ïðèìåíåíèå ËÕÝ ó áîëüíûõ îñòðûì õîëåöèñòèòîì èìååò ðÿä íåêîòîðûõ îãðàíè÷åíèé.

Ïîêàçàíèÿ: îñòðûé õîëåöèñòèò (äî 48 ÷ îò íà÷àëà çàáîëåâàíèÿ).

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ:

— âûðàæåííûå ñåðäå÷íî-ëåãî÷íûå íàðóøåíèÿ;

— íåêîððèãèðóåìûå íàðóøåíèÿ ñâåðòûâàíèÿ êðîâè;

— äèôôóçíûé ïåðèòîíèò;

— âîñïàëèòåëüíûå èçìåíåíèÿ ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè;

— ïîçäíèå ñðîêè áåðåìåííîñòè (Ï-Ø òðèìåñòð);

— îæèðåíèå IV ñòåïåíè;

— îñòðûé õîëåöèñòèò ïîñëå 48 ÷ îò íà÷àëà çàáîëåâàíèÿ;

— ìåõàíè÷åñêàÿ æåëòóõà;

— ïåðåíåñåííûå îïåðàöèè ïà âåðõíåì ýòàæå áðþøíîé ïîëîñòè.

õîäå âûïîëíåíèÿ ËÕÝ ìîæåò âîçíèêíóòü íåîáõîäèìîñòü â ïåðåõîäå ê òðàäèöèîííîìó îïåðàòèâíîìó äîñòóïó (êîíâåðñèè). Ê òàêèì îïåðàöèÿì ÷àùå âñåãî ïðèáåãàþò â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà, ïëîòíûõ ñðàùåíèé, âíóòðåííèõ ñâèùåé, íåÿñíîñòè ðàñïîëîæåíèÿ àíàòîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð, íåâîçìîæíîñòè âûïîëíåíèÿ õîëåäîõîëèòîòîìèè, âîçíèêíîâåíèÿ èíòðàîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé (ïîâðåæäåíèå ñîñóäîâ áðþøíîé ñòåíêè, êðîâîòå÷åíèå èç ïóçûðíîé àðòåðèè, ïåðôîðàöèè ïîëîãî îðãàíà, ïîâðåæäåíèÿ îáùåãî ïå÷åíî÷íîãî è îáùåãî æåë÷íîãî ïðîòîêîâ è äð.), óñòðàíåíèå êîòîðûõ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì â õîäå ëàïàðîñêîïè÷åñêîé îïåðàöèè.

Îñíîâíûìè îñëîæíåíèÿìè ËÕÝ ñ÷èòàþòñÿ êðîâîòå÷åíèÿ, òðàâìà ïîëûõ îðãàíîâ è ñîñóäîâ çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà, òðàâìà æåë÷íûõ ïðîòîêîâ.

Ìèíè-ëàïàðîòîìèÿ ñ ýëåìåíòàìè «îòêðûòîé» ëàïàðîñêîïèè â õèðóðãè÷åñêîì ëå÷åíèè îñòðîãî õîëåöèñòèòà Ìåòîäîì âûáîðà ó áîëüíûõ îñòðûì õîëåöèñòèòîì ÿâëÿåòñÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ èç ìèíè-ëàïàðîòîìíîãî äîñòóïà ñ ýëåìåíòàìè «îòêðûòîé» ëàïàðîñêîïèè.

Îñíîâó ðàçðàáîòàííîãî äëÿ ýòèõ öåëåé êîìïëåêòà èíñòðóìåíòîâ «Ìèíè-Àññèñòåíò» ñîñòàâëÿþò êîëüöåâèäíûé ðàíîðàñøèðèòåëü, íàáîð ñìåííûõ êðþ÷êîâ-çåðêàë, ñèñòåìà îñâåùåíèÿ è ñïåöèàëüíûå õèðóðãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû. Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ïðèìåíÿåìûõ èíñòðóìåíòîâ (çàæèìîâ, íîæíèö, ïèíöåòîâ, äèññåêòîðà, âèëêè äëÿ çàâÿçûâàíèÿ ëèãàòóð â ãëóáèíå ðàíû è äð.) ðàçðàáîòàíû ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé îñè îïåðàöèîííîãî äåéñòâèÿ è èìåþò äîïîëíèòåëüíûå èçãèáû.

Ñ ïîìîùüþ êîìïëåêòà èíñòðóìåíòîâ «Ìèíè-Àññèñòåíò» ìîæíî ïðè ðàçðåçå áðþøíîé ñòåíêè äëèíîé 3-5 ñì ïîëó÷èòü â ïîäïå÷åíî÷íîì ïðîñòðàíñòâå çîíó îïåðàöèîííîãî äåéñòâèÿ, äîñòàòî÷íóþ äëÿ âûïîëíåíèÿ õîëåöèñòýêòîìèè è âìåøàòåëüñòâ íà æåë÷íûõ ïðîòîêàõ.

Ïîêàçàíèÿ ê ÎËÕÝ:

— îñòðûé êàëüêóëåçíûé õîëåöèñòèò;

— õîëåöèñòîëèòèàç, õîëåäîõîëèòèàç, íåðàçðåøåííûé ýíäîñêîïè÷åñêè;

— òåõíè÷åñêèå òðóäíîñòè ïðè ËÕÝ.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ÎËÕÝ:

— íåîáõîäèìîñòü ðåâèçèè îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè;

— äèôôóçíûé ïåðèòîíèò.

Îáåçáîëèâàíèå: ïîëèêîìïîíåíòíàÿ ñáàëàíñèðîâàííàÿ àíåñòåçèÿ ñ ïðèìåíåíèåì èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ (ÈÂË).

Ïðåèìóùåñòâà ÎËÕÝ èç ìèíè-äîñòóïà.

— ìèíèìàëüíàÿ òðàâìà ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè; — àäåêâàòíûé äîñòóï ê æåë÷íîìó ïóçûðþ, îáùåìó ïå÷åíî÷íîìó è æåë÷íîìó ïðîòîêàì; — âîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ âìåøàòåëüñòâà ó ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ ðàíåå îïåðàöèè íà áðþøíîé ïîëîñòè; — îòñóòñòâèå ïíåâìîïåðèòîíåóìà; — ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêàÿ ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ; — ïðÿìîé âèçóàëüíûé êîíòðîëü è ïðèìåíåíèå òðàäèöèîííûõ ïðèåìîâ õèðóðãè÷åñêîé äèññåêöèè òêàíåé ïîçâîëÿþò îòíîñèòåëüíî áåçîïàñíî ìàíèïóëèðîâàòü â óñëîâèÿõ âûðàæåííîãî èíôèëüòðàòà; — îòãðàíè÷åíèå îïåðàöèîííîãî ïîëÿ îò ñâîáîäíîé áðþøíîé ïîëîñòè ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ îïîðîæíèòü æåë÷íûé ïóçûðü è íå áîÿòüñÿ åãî ïåðôîðàöèè âî âðåìÿ îïåðàöèè. Ïîëíîå îïîðîæíåíèå ïóçûðÿ è óäàëåíèå êðóïíûõ êîíêðåìåíòîâ èç åãî øåéêè çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò äîñòóï ê òðåóãîëüíèêó’ Êàëî; — âîçìîæíî âûäåëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ îò äíà; — âîçìîæíî ïðîâåäåíèå èíòðàîïåðàöèîííîé ðåâèçèè âíåïå÷åíî÷íûõ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ ïðàêòè÷åñêè ïðè âñåõ êëèíè÷åñêèõ ôîðìàõ êàëüêóëåçíîãî õîëåöèñòèòà.

Îêîëî 60% áîëüíûõ îñòðûì õîëåöèñòèòîì ìîãóò áûòü îïåðèðîâàíû ìèíè-ëàïàðîòîìíûì äîñòóïîì.

Àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ ïðè õèðóðãè÷åñêîé èíôåêöèè æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé

Äëÿ àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ïðåïàðàòû, êîòîðûå ñïîñîáíû äåéñòâîâàòü ïðîòèâ ýòèîëîãè÷åñêè çíà÷èìûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ è õîðîøî ïðîíèêàòü â æåë÷ü (Ñì. òàáëèöó). Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ïðè îáòóðàöèè æåë÷íûõ ïóòåé íàêîïëåíèå àíòèáèîòèêîâ ñíèæàåòñÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ îñòðîãî êàëüêóëåçíîãî õîëåöèñòèòà.

Àíòèáèîòèêè íå ìîãóò îãðàíè÷èòü äåñòðóêòèâíûé ïðîöåññ â æåë÷íîì ïóçûðå. Ïîýòîìó ó áîëüøèíñòâà áîëüíûõ îñòðûì õîëåöèñòèòîì ìû íà÷èíàåì ïðèìåíåíèå àíòèáèîòèêîâ òîëüêî íà îïåðàöèîííîì ñòîëå äëÿ èíòðàîïåðàöèîííîé ïðîôèëàêòèêè ãíîéíî-âîñïàëèòåëüíûõ îñëîæíåíèé è ïðîäîëæàåì èõ ââåäåíèå ñ òîé æå öåëüþ â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå.

Ó íåçíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà áîëüíûõ âûñîêîãî îïåðàöèîííîãî ðèñêà ìû èñïîëüçóåì àíòèáèîòèêè â ïðîãðàììå êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ îñòðîãî õîëåöèñòèòà äëÿ áëîêèðîâàíèÿ äèññåìèíàöèè èíôåêöèè è ðàçâèòèÿ ñèñòåìíîé âîñïàëèòåëüíîé ðåàêöèè.

Ïðåïàðàòû âûáîðà

— Öåôòðèàêñîí 1-2 ã/ñóò + ìåòðîíèäàçîë 1,5-2 ã/ñóò

— Öåôîïåðàçîí 2-4 ã/ñóò + ìåòðîíèäàçîë 1,5-2 ã/ñóò

— Àìïèöèëëèí/ñóëüáàêòàì 6 ã/ñóò

— Àìîêñèöèëëèí/êëàâóëàíàò 3,6-4,8 ã/ñóò

Àëüòåðíàòèâíûé ðåæèì

— Ãåíòàìèöèí èëè òîáðàìèöèí 3 ìã/êã â ñóòêè + àìïè-öèëëèè 4 ã/ñóò + ìåòðîíèäàçîë 1,5-2 ã/ñóò

— Íåòèëìèöèí 4-6 ìã/êã â ñóòêè + ìåòðîíèäàçîë 1,5-2 ã/ñóò

— Öåôåïèì 4 ã/ñóò + ìåòðîíèäàçîë 1,5-2 ã/ñóò

— Ôòîðõèíîëîíû (öèïðîôëîêñàöèí 400-800 ìã âíóòðèâåííî) + Ìåòðîíèäàçîë 1,5-2 ã/ñóò

Àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ ïðè îñòðîì õîëàíãèòå àíàëîãè÷íà âûøåóêàçàííîìó.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

1) https://www.medkrug.ru/manual/show/pankreatit__sovremennye_metody_lecheniya

2) https://www.mma.ru/upload/iblock/686/6861d120e39f4835c20b01350dce3543.pdf

3) https://www.nedug.ru/lib/lit/surg/01oct/surg56/surg.htm

4) https://med.spbu.ru/archiv/vest/8_1/1_10.pdf

5) https://www.gkb13.ru/publikacii/publik/hirurgiq/sowremennye11

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

…

Источник

Кировская

государственная медицинская академия

Министерство

здравоохранения и федерального развития

Российской

Федерации

Выполнила:

студентка

группы 417

лечебного

факультета

Лобанова

Александра Сергеевна

Заведующий

кафедрой:

Доктор

мед.наук, профессор,

Никитин

Н.А.

Преподаватель:

Кандидат

мед.наук, доцент,

Коршунова

Т.П.

Киров

— 2011 год.

Оглавление:

Главы:

Актуальность

проблемы……………………………………………………3Общие

вопросы по проблеме:

2.1

. Анатомо-физиологические аспекты………………………….3

2.2.

Классификации………………………………………………….9

2.3.

Современные теории этиопатогенеза………………………..11

2.4.

Общая синдромология и семиотика…………………………19

2.5.

Методы диагностики…………………………………………21

2.6.

Дифференциальная диагностика…………………………….27

2.7.

Современные методы лечения……………………………….30

2.8.

Методы и средства реабилитации……………………………37

2.9.

Исходы, осложнения, прогноз………………………………..37

2.10.

Меры профилактики…………………………………………38

3.

Выводы…………………………………………………………………….39

4.

Список литературы……………………………………………………….40

Актуальность проблемы.

Проблема

острого панкреатита является одной из

актуальнейших в экстренной хирургии.

Это связано не только с тем, что заболевание

очень распространено, но и с тем, что

оно сложно в диагностике и в выборе

лечебной тактики. Несмотря на то, что

клиническая картина и характер

морфологических изменений в поджелудочной

железе при остром панкреатите описаны

около 300 лет назад, и в последние годы

возникают и исчезают различные концепции

этиологии и патогенеза этого заболевания,

предлагаются и отвергаются разнообразные

тактико-технические направления лечения.

В

последние годы вопросы лечебной тактики

у больных острым панкреатитом подверглись

существенным изменениям: стала более

целенаправленной и патогенетически

обоснованной консервативная терапия,

унифицированы показания к отдельным

методам инструментальной диагностики

и различным видам хирургических

вмешательств. Более широкое применение

получили прямые операции на поджелудочной

железе при деструктивных формах острого

панкреатита.

Общие вопросы по проблеме:

. Анатомо-физиологические аспекты.

Поджелудочная

железа представляет собой образование

треугольно-призматической формы. Тело

её обычно имеет три отчётливо выраженные

поверхности: переднюю, заднюю и нижню

ю, головка и хвост — только две: переднюю

и заднюю. На нижней поверхности головки

по верхнему краю нижней горизонтальной

части ДПК располагается крюковидный

отросток. Масса — 70-90 г. Длина железы

составляет в среднем 16-17см, ширина в

области головки – 5 см, в области тела

— 3,5 см, в области хвоста — 0,6-2 см. Расположена

на уровне I L позвонка на границе брюшной

полости и забрюшинного пространства,

топографо-анатомически тесно связана

с забрюшинными органами и сосудами:

правыми почечными сосудами и началом

воротной вены, верхними брыжеечными

сосудами, аортой и началом грудного про

тока, селезёночной и нижней брыжеечной

венами, солнечным сплетением, левыми

почкой, надпочечником и почечными

сосудами.

Собственная

фасция поджелудочной железы представляет

собой полупрозрачную пластинку, которая

неодинаково окружает её различные

отделы. Головку эта фасция окружает со

всех сторон и сращена с прилегающей

стенкой двенадцатиперстной кишки. Тело

и хвост покрыты собственной фасцией

только сзади, сверху и снизу. Поджелудочная

железа тесно прилежит к массе рыхлой

забрюшинной клетчатки.

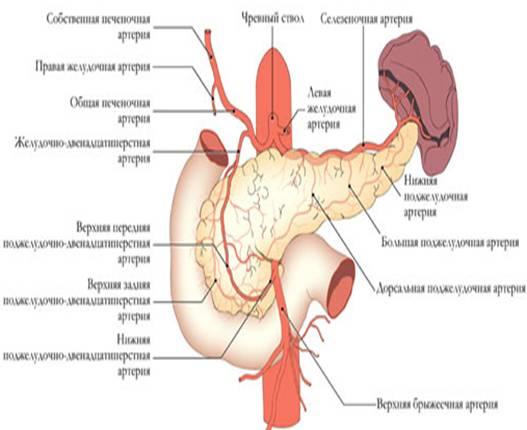

Кровоснабжение

поджелудочной железы осуществляется

из трёх истоков: 1) a. gastro duodenalis, которая

исходит из a. hepatica, 2) a. pancreatoduodenalis inferior,

3) a. lienali s, снабжающей кровью преимущественно

тело и хвост поджелудочной железы. (см.

рис)

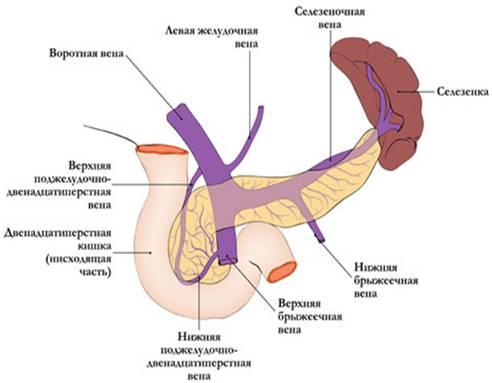

Отток

крови проходит по верхней панкреатодуоденальной

вене, впадающей в систему верхней

брыжеечной вены, нижней панкреатодуоденальной

вене, впадающей либо в верхнюю брыжеечную,

либо в тощекишечную вену. Из тела и

хвоста кровь по мелким панкреатическим

венам оттекает через селезёночную вену

в воротную.

Лимфатические

сосуды железы образуют густую сеть,

анастомозируя с лимфатическими сосудами

желчного пузыря и общего желчного

протока. Так же лимфа течёт к надпочечникам,

печени, желудку, селезёнке. Иннервация

поджелудочной железы осуществляется,

в основном, левым блуждающим нервом и

постганглионарными волокнами левых

чревных нервов, в то время, как внепечёночные

желчные пути иннервируются правыми

блуждающими чревными нервами. Принято

считать, что все подходящие к поджелудочной

железе нервы смешанные — симпатические

и парасимпатические.

Протоковая

система поджелудочной железы представлена

панкреатическими и добавочными протоками,

причём, главный и добавочный проток

либо анастомозируют, либо открываются

раздельно на большом и малом сосочках

двенадцатиперстной кишки. Бывает, что

главный и добавочный протоки анастомозируют,

но добавочный не открывается в

двенадцатиперстную кишку.

Физиология

поджелудочной железы.

Поджелудочная

железа характеризуетсяальвеолярно-ацинозным

строением, состоит из многочисленных

долек, отделённых друг от друга прослойками

соединительной ткани. Каждая долька

складывается из секреторных эпителиальных

клеток разнообразной формы: треугольной,

округлой и цилиндрической. В этих клетках

образуется панкреатический сок.

Среди

клеток железистой паренхимы поджелудочной

железы имеются особые клетки, которые

группируются в виде скоплений и носят

название островков Лангерганса. Величина

островков варьирует от 50 до 400 мкм в

диаметре. Общая масса их составляет 1-2

% массы железы взрослого человека.

Островки Лангерганса богато снабжены

кровеносными сосудами и не имеют выводных

протоков, то есть обладают внутренней

секрецией, выделяют гормоны в кровь,

принимают участие в регуляции углеводного

обмена.

Поджелудочная

железа обладает внутренней и внешней

секрецией.Внешняя секрециясостоит в

выделении в двенадцатиперстную кишку

панкреатического сока, который играет

большую роль в процессе пищеварения.

За сутки поджелудочная железа вырабатывает

от 1.500 до 2.000 мл панкреатического сока,

имеющего щелочной характер (рН 8,3-8,9) и

строгое соотношение анионов (155 ммоль)

и катионов (СО2 карбонатов, бикарбонатов

и хлоридов). В состав сока входят ферменты:

трипсиноген, амилаза, липаза, мальтаза,

лактаза, инвертаза, нуклеаза, ренин,

сычужный фермент и в очень небольшом

количестве — эрепсин.

Трипсиноген

представляет собой сложный фермент,

состоящий из трипсиногена, химотрипсиногена,

карбоксипептидазы, расщепляющих белки

до аминокислот. Трипсиноген выделяется

железой в недеятельном состоянии,

активируется в кишечнике энтерокиназой

и переходит в активный трипсин. Однако,

если этот фермент соприкасается с

цитокиназой, выделяющейся из клеток

поджелудочной железы при их гибели, то

активация трипсиногена может наступить

и внутри железы.

Липаза

внутри железы не активна и активируется

в двенадцатиперстной кишке солями

желчных кислот. Она расщепляет нейтральный

жир на жирные кислоты и глицерин.

Амилаза

выделяется в активном состоянии. Она

участвует в переваривании углеводов.

Амилаза вырабатывается не только

поджелудочной железой, но также слюнными

и потовыми железами, печенью и лёгочными

альвеолами.

Инкреторная

функция поджелудочной железы обеспечивает

регуляцию водного обмена, принимает

участие в жировом обмене и регуляции

кровообращения.

Механизм

панкреатической секреции двойной —

нервный и гуморальный, действует

одновременно и синергично.

В

первой фазе пищеварения выделение сока

происходит под влиянием стимулов с

блуждающего нерва. Выделяющийся

панкреатический сок при этом содержит

большое количество ферментов. Введение

атропина уменьшает выделение

панкреатического сока. Во второй фазе

пищеварения секреция железы стимулируется

секретином — гормоном, который выделяется

слизистой оболочкой двенадцатиперстной

кишки. Выделяющийся панкреатический

сок при этом имеет жидкую консистенцию

и содержит небольшое количество

ферментов.

Внутрисекреторная

деятельность поджелудочной железы

состоит в выработке четырёх гормонов:

инсулина, липокаина, глюкагона и

калликреина (падутина).

Островки

Лангерганса содержат 20-25% А-клеток,

которые являются местом образованияглюкагона.

Остальные 75-80% составляют В-клетки,

которые служат местом синтеза и

депонированияинсулина. D-клетки являются

местом образованиясоматостатина, а

С-клетки -гастрина.

Основную

роль в регуляции углеводного обмена

выполняетинсулин, который снижает

уровень сахара крови, способствует

отложению гликогена в печени, поглощению

его тканями и уменьшению липемии.

Нарушение продукции инсулина вызывает

повышение сахара крови и развитие

сахарного диабета.Глюкагон — антагонист

инсулина. Он вызывает распад гликогена

в печени и выделение глюкозы в кровь и

может являться второй причиной развития

диабета. Функция этих двух гормонов

тонко координируется. Секреция их

определяется уровнем сахара в крови.

Таким

образом, поджелудочная железа является

сложным и жизненно важным органом,

патологические изменения которого

сопровождаются глубокими нарушениями

пищеварения и обмена веществ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник