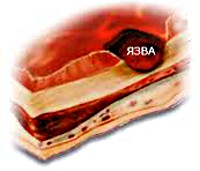

Язва верхней трети желудка

Язвенное поражение желудка стало распространенным диагнозом современности, причина в ритме жизни и неправильном питании. Если не выявить болезнь вовремя, не избежать необратимых осложнений.

Хроническую форму вылечить очень сложно, поэтому обращать внимание на основные тревожные симптомы обязательно.

Что такое язва желудка?

Язва желудка – это повреждение слизистой оболочки желудка. Дефект носит название е «язва». Возникает на участке верхней трети желудка, глубоко проникая в его стенку. Это самое распространенное заболевание ЖКТ.

Если стенка желудка лопнет, произойдет попадание его содержимого в брюшную полость, это вызовет воспаление. Язва может спровоцировать разрыв сосудов, тогда неминуемо кровотечение. Ситуация потребует срочного медицинского вмешательства.

Запущенный недуг переходит в хроническую форму с рецидивами в осенний и весенний период. Язва бывает двух видов:

- единичная;

- множественная (три и более), затрагивают более глубокие слои слизистой и при заживлении оставляют рубцы.

Главная причина язвенного поражения желудка – дисбаланс из-за нарушения защитных механизмов от агрессивных факторов. Получается, что желудочная слизь не справляется с ферментами и кислотой соляной.

История возникновения болезни

Впервые недуг был упомянут Авиценой в его трактате «Канон врачебной науки». Он писал, что язва разъедает стенки желудка, вызывает кровотечение и приводит к смерти.

Древние врачеватели считали, что причин кроется в нервозном состоянии и раздражительности. В те времена пораженный желудок лечили травами и диетой.

Язву желудка признали серьезным диагнозом благодаря фундаментальному исследованию немецкого профессора Фридриха Удена. Он описал недуг, проводя опыты на домашних животных. В 1825 году французский врач Жан Крювелье предложил выделить язву в самостоятельное заболевание и дал ему описание, которое до сих пор используют медики.

В 80-х годах прошедшего столетия было сделано сенсационное открытие, которое позже удостоили Нобелевской премии. Врачи Bottcher и Lettulle обнаружили бактерии на дне язвы желудка. Так родилась теория инфекционного происхождения заболевания. Позже микроорганизмы получили название Helicobacter Pylori (НР), их получили путем биопсии кусочка желудочной стенки пациента.

На основе новой теории проводилось много исследований. До сих пор врачи всего мира обсуждают связь НР со многими заболеваниями – язва, рак, диабет, аутоиммунный синдром и т. д. Носителями вредоносных бактерий является два человека из трех.

Статистика заболевания и его значимость

Статистика указывает на то, что 14% земного населения страдает язвой желудка. В России этот показатель несколько меньше – 10% (1% приходится на детей).

Чаще всего болезнь поражает мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, на них приходится 70% диагностируемых случаев. В последнее десятилетие наблюдается тенденция увеличения статистки заболеваемости среди женщин.

Установлена связь между частотой заболевания и следующими факторами – пол, возраст, профессия, место жительства. Даже в регионах одного государства статистика будет разной из-за особенностей питания.

Факторы риска

Среди больных лидируют мужчины молодого и среднего возраста с первой группой крови. У женщин растет вероятность проявления язвы в период климакса из-за снижения в организме уровня гормонов. В зоне риска также:

- заядлые курильщики;

- представители определенных профессий (работники транспорта, химической промышленности, сапожники);

- специалисты, работающие посменно.

Смертность составляет 5% и связана с осложнениями заболевания – перфорация, кровотечения.

Причины заболевания

Ученые склоняются к тому, что язва возникает вследствие нарушения равновесия между защитными факторами слизистой и агрессивными. К негативным воздействиям относятся:

- инфицирование слизистой бактериями НР, разрушающими клетки слизистой оболочки (на их долю приходится 90% случаев);

- попадание содержимого кишки в желудок с желчными компонентами (дуоденогастральный рефлюкс);

- повышенное содержание соляной кислоты и пепсина из-за обилия желудочного сока.

Рецидив заболевания могут спровоцировать и другие факторы:

- неправильное питание;

- плохая экология;

- стрессы и умственные перегрузки;

- высокая секреторная активность;

- наследственность (40% случаев);

- алкоголизм;

- курение;

- прием некоторых медикаментов (диклофенак, аспирин, ибупрофен);

- осложнение хронических заболеваний (туберкулез, цирроз печени, рак легких, диабет и т. д.).

Микроорганизмы НР передаются от бактерионосителя следующими способами:

- от матери во время беременности;

- через слюну (поцелуй);

- через зараженную еду и воду;

- через грязную посуду;

- через медицинские инструменты, плохо обработанные.

Не у всех инфицированных людей язва развивается. В некоторых случаях срабатывает защитный механизм, негативное воздействие микроорганизмов нейтрализуется собственным иммунитетом и ферментами (бикарбонаты, мукопротеины, простагландины).

Симптомы и диагностика

Язва желудка имеет выраженные признаки, по которым врач может с легкостью ее диагностировать. Больного мучают малоприятные симптомы:

- эмоциональные расстройства (бессонница, тревога, усталость, масли о суициде, агрессивность, подавленность);

- желудочные боли в ночное время;

- повышенный аппетит;

- худоба (из-за боязни что-то съесть);

- постоянные или периодически болезненные приступы в области грудины во время приема пищи (боли начинаются через полчаса после трапезы или натощак);

- боли в спине, ребрах, около пупка (периодически);

- тошнота с обильной рвотой (на пике пищеварения);

- запоры;

- изжога;

- тяжесть в желудке (после еды и натощак);

- неприятное амбре изо рта.

Чаще всего недуг развивается поэтапно, но иногда случается и бессимптомное течение заболевания. В последнем случае рубцы становятся неожиданностью при эндоскопическом обследовании.

Осложнения

Язвенное поражение желудка чревато необратимыми осложнениями:

- рак желудка (4% случаев трансформации язвы в раковое образование);

- стеноз (значительное сужение выходной части желудка в процессе рубцевания);

- кровотечение;

- пенетрация (проникновение язв на близлежащие органы);

- перфорация (воспаление брюшины из-за попадания в нее содержимого желудка).

Доведение любого из этих состояний до критической точки чревато летальным исходом.

Диагностика

Если вы обнаружили у себя один из вышеописанных симптомов, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Специалист проведет осмотр и назначит необходимые обследования:

- эндоскопическое исследование (позволяет выявить язвы и установить их местонахождение, количество, размеры, глубину);

- морфологический анализ (микроскопический осмотр);

- хромогастроскопия с красителями (определяет секрецию желудка);

- рентгеноскопия с бариевой взвесью (уточняет место нахождения дефектов и их параметры);

- методы выявления НР (тесты и посев);

- рентгенография обзорная (для обнаружения воздуха в брюшной полости);

- pH-метрия (оценивает кислотность среды);

- эндоскопическая ультрасонография (выявляет утолщение стенки желудка).

В редких случаях обострение протекает без симптомов или со слабыми их признаками. Поэтому пациентам с хроническим диагнозом следует регулярно проходить обследование и следить за своим рационом.

Виды язв

Дефекты разделяют по их месту нахождения:

- язвы двенадцатиперстной кишки (залуковичная, луковичная);

- язвы желудка (желудочного тела, пилорического канала, кардинального и антрального отдела);

- комбинированные язвы (одновременно 2 вида).

Дефекты могут быть большими (более 2 см) и гигантскими (диаметром более 3 см). Болезнь протекает поэтапно:

- фаза обострения (рецидив);

- фаза затухания;

- фаза ремиссии.

Вид заболевания и его фазу поможет определить только всестороннее обследование ЖКТ.

Лечение

Большинство пациентов проходят амбулаторную терапию. Госпитализация требуется лишь в случаях сильного болевого синдрома и при подозрении на осложнения. Применяется комплексное лечение.

Медикаменты

Современная фармацевтика предлагает ряд эффективных противоязвенных средств, которые являются основой адекватной терапии. К ним относятся препараты следующих групп:

- психотропные (седуксен, элениум);

- репаранты для восстановления слизистой оболочки (солкосерил, ацемин, этаден);

- гастроцитопротекторы для повышения резистентности слизистой оболочки (сукральфат, смекта, викаир);

- блокаторы НР (тетрациклин, метронидазол, левофлоксацин);

- секретолитики для снижения выработки соляной кислоты (метацин, фамотидин, омепразол);

- антациды для купирования мышечных спазмов (протаб, гастал, гевискон).

Ключевую роль играет эрадикационная терапия вкупе с секретолитиками. Остальные медикаменты являются дополнениями к курсу лечения, который длится от 2 до 8 недель в зависимости от характера язв.

Хирургическое вмешательство

Оперативное вмешательство пациентам с язвенной болезнью требуется, если лечение не дает нужного результата и в случае осложнений.

Если возникло кровотечение, хирург прошивает поврежденный сосуд или делает резекцию желудочного участка с дефектом. В случае развития перфорации допустимо применение нескольких способов – ваготомия, ушивание, резекция. При стенозе на желудок больного накладывают гастроеюноанастомоз.

Диета

Пациентам с язвой желудка рекомендуется соблюдать строгие правила питания:

- покой слизистой оболочки после трапезы;

- отдавать предпочтение маленьким порциям;

- исключать продукты, провоцирующие выделение сока желудочного;

- трапезничать раз в три часа (это позволит пище быстрее и легче усваиваться);

- максимальная суточная доза соли – 10 г;

- не есть слишком горячие и холодные блюда;

- выбирать блюда мягкие и нежные по консистенции.

Под запретом:

- некоторые овощи (капуста, помидоры, бобовые, редька);

- фрукты (цитрусовые, финики);

- ягоды (крыжовник, клюква);

- пряности;

- напитки (алкоголь, кофе, какао, шоколад);

- острые соусы;

- жареные и острые яства;

- консервы;

- мясной бульон;

- хлеб из муки грубого помола.

Фитотерапия

Медикаментозное лечение сочетают с рецептами народной медицины. Травяные сборы помогут снять следующие симптомы:

- нормализуют стул;

- стимулируют заживления язв;

- питают и защищают слизистую оболочку от агрессивных факторов;

- снимают боль;

- уменьшают воспаления.

Для этих целей подходят отдельные травы:

мята, зверобой, календула, ромашка, тысячелистник, укроп, душица, солодка, льняное семя, девясил, цикорий, корень лопуха, ревень, жостер.

Из вышеупомянутых трав готовятся настои, отвары, аппликации и лечебные ванны. Фитотерапия запрещена, если у пациента кровотечение, лихорадка, рак.

Профилактика

Профилактические меры направлены на исключение образования язв. Чтобы этого не допустить необходимо:

- предотвратить заражение бактериями НР (соблюдать правила гигиены);

- поддерживать иммунитет;

- придерживаться здорового рациона (снизить количество жареных и острых яств, трапезничать часто и небольшими порциями);

- вовремя лечить провоцирующие заболевания;

- соблюдать режим сна и отдыха (не менее 8 часов);

- не перегружаться физическими и умственными нагрузками;

- избегать стрессов;

- соблюдать дозировку выписанных медикаментов.

Если диагноз уже поставлен, следует не усугублять свое состояние. Для этого необходимо:

- регулярно наблюдаться у врача;

- проходить терапевтические курсы по необходимости (особенно в период сезонов обострения);

- соблюдать диету;

- отдыхать в санатории.

Видео на тему: 5 правил защиты от язвы желудка

Прогноз

Прогноз на выздоровление при язвенной болезни благоприятный, если недуг был выявлен своевременно. Если диагноз был поставлен правильно на ранней стадии, и была пройдена адекватная терапия, пациент выздоровеет. При необходимости с согласия больного проводится оперативное вмешательство.

Неблагоприятный прогноз в том случае, если болезнь дала необратимые осложнения – 5% приходится на летальный исход. О полной ремиссии говорят, если болезнь не давала о себе знать более 3 лет. Это должно подтвердить полное обследование.

Предотвратить недуг всегда проще, чем затем с ним бороться и «кусать локти». Поэтому стоит прислушаться к сигналам, которые подает организм и пройти соответствующее обследование, чтобы не запустит язвенную болезнь.

Источник

К

ним относятся язвы кардиального и

субкардиального отделов желудка.

Клиническая картина при такой локализации

не укладывается в описание классических

форм заболевания, маскируясь проявлениями

стенокардии, хронического холецистита,

левостороннего плеврита (Широкова К.И.,

1981). Из-за трудностей клинической,

рентгенологической и даже эндоскопической

диагностики язвы этой локализации

нередко долго не диагностируются

(Соколов Л.К. и др., 1971; Лемешко З.А., 1974;

Гребнев А.Л., 1977). Хотя частота их

возникновения составляет 4-20,8% по

отношению к язвам желудка и 1,6-14,1% — к

числу гастродуоденальных язв (Широкова

К.И., 1981; Ванцян Э.Н., 1982), они чаще встречаются

у мужчин в возрасте 40-60 лет. Наиболее

часто язва располагается на задней

стенке субкардиального отдела желудка.

Длительность <желудочного> анамнеза

в среднем составляла 3-5 лет, больным

выставлялся диагноз: хронический

гастрит, хронический холецистит. Это

связано с тем, что клинической особенностью

заболевания с данной локализацией язвы

является слабая выраженность болевого

синдрома, атипичная локализация и

иррадиация болей. Больные чаще жалуются

на болевые ощущения в виде жжения,

давления под мечевидным отростком, за

грудиной или слева от нее. Боли нередко

иррадиируют в область сердца, левое

плечо, под левую лопатку и напоминают

приступы стенокардии. В отличие от

коронарных болей эти возникают в строго

установленном определенном ритме,

зависящем от приема пищи: к концу еды

или вскоре после нее, хотя у части больных

болевые ощущения возникали в более

поздние сроки (через 30-40 минут), легко

купировались антацидными средствами

(фосфалюгель, альмагель, гидрокарбонат

Nа). Редко встречались типичная ночная

боль и болевые ощущения натощак. Наряду

с болевым синдромом при язвах верхней

трети желудка часто наблюдаются отрыжка,

изжога, тошнота и рвота, слюнотечение,

ощущение горечи во рту, которые объясняются

недостаточностью кардиального сфинктера,

возникающей в езультате распространения

воспалительного вала язвы непосредственно

в кардиальный жом пищевода. Во время

еды нередко наряду с болью было чувство

тяжести в подложечной области, проходящее

после приема антацидного средства. В

большинстве случаев язва верхнего

отдела желудка обнаружена при нормальной

секреторной функции желудка, хотя

практически у всех больных были

диагностированы различные формы

хронического гастрита с преобладанием

интерстициального (Широкова К.И., 1981).

Язвы этой локализации нередко осложняются

кровотечением (18-40%) (Cеребрякова А.Г.,

1953; Комаров Ф.И., Калинин А.В., 1995),

проявляющимся кровавой рвотой, меленой,

падением гемоглобина и гематокрита,

ретикулоцитозом. Принято считать, что

у больных с язвами в верхнем отделе

желудка осложнения встречаются чаще,

чем при их локализации в других отделах

(Григорьев П.Я., 1986). Среди них малигнизация

— у 5-10% (Широкова К.И., 1981), пенетрация — до

70% (Кожура Л.А., 1969), перфорация язвы- у 1%

больных (Лемешко З.А., 1974). Язвы верхнего

отдела желудка могут сочетаться с язвами

двенадцатиперстной кишки (Спиридонов

А.П., 1977). Таким образом, клиническая

картина заболевания при язве в верхнем

отделе желудка отличается от классического

течения язвенной болезни следующими

особенностями: нетипичной локализацией,

иррадиацией и характером болевых

ощущений; рентгенологически, даже с

применением специальных методик, не

всегда удается выявить язву этой

локализации и тем более определить ее

характер. Эндоскопия должна быть как

скрининговым, так и экспертным методом

диагностики язв верхнего отдела желудка.

Язва малой кривизны

тела желудка, или <медиогастральная

язва>

Это

самая частая локализация среди желудочных

язв: 40-70% (Широкова К.И., 1981). Язвы этой

локализации чаще встречаются у мужчин

в возрасте старше 40 лет. Клиническая

картина имеет выраженный полиморфизм:

локализации болей чаще отмечаются в

подложечной области и несколько левее

средней стенки, болевые ощущения

разнообразны, но чаще носят ноющий

характер и отличаются умеренной

интенсивностью. Боли, возникающие через

1-1,5 часа после еды, могут прекратиться

самостоятельно без медикаментозной

терапии после эвакуации пищи из желудка.

Реже встречаются поздние, <голодные>

и ночные боли. Помимо болевого синдрома

выражены диспептические явления: изжога,

отрыжка, тошнота, реже — рвота, у части

больных отмечается снижение аппетита

и вследствие этого развитие похудания.

Среди

осложнений наиболее часто встречается

кровотечение -14%, прободение — 4%,

малигнизация — 8-10% случаев (Самсонов

В.А., 1975; Василенко В.Х., 1989).

Соседние файлы в предмете Хирургические болезни

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Язвенная болезнь желудка – это хроническая полиэтиологическая патология, протекающая с формированием язвенных повреждений в желудке, склонностью к прогрессированию и формированию осложнений. К основным клиническим признакам язвенной болезни относят боль в области желудка и диспепсические явления. Стандартом диагностики является проведение эндоскопического исследования с биопсией патологических участков, рентгенографии желудка, выявление H. pylori. Лечение комплексное: дието- и физиотерапия, эрадикация хеликобактерной инфекции, оперативная коррекция осложнений заболевания.

Общие сведения

Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) – циклично рецидивирующая хроническая болезнь, характерным признаком которой служит изъязвление стенки желудка. ЯБЖ является наиболее распространенной патологией желудочно-кишечного тракта: по разным данным, в мире этим недугом страдают от 5 до 15% населения, причем среди жителей городов патология встречается в пять раз чаще. Многие специалисты в области гастроэнтерологии объединяют понятия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, что является не совсем корректным – изъязвления в 12-перстной кишке диагностируют в 10-15 раз чаще, чем язвы в желудке. Тем не менее, ЯБЖ требует тщательного изучения и разработки современных методов диагностики и лечения, так как это заболевание может приводить к развитию летальных осложнений.

Около 80% случаев первичного выявления язвы желудка приходится на трудоспособный возраст (до 40 лет). У детей и подростков язвенную болезнь желудка диагностируют крайне редко. Среди взрослого населения отмечается преобладание мужчин (женщины болеют ЯБЖ в 3-10 раз реже); но в пожилом возрасте половые различия заболеваемости сглаживаются. У женщин заболевание протекает легче, в большинстве случаев бессимптомно, редко осложняется кровотечениями и прободением.

Язвенная болезнь желудка занимает второе место среди причин инвалидизации населения (после сердечно-сосудистой патологии). Несмотря на длительный период изучения данной нозологии (более столетия), до сих пор не найдены терапевтические методы воздействия, способные остановить прогрессирование болезни и полностью излечить пациента. Заболеваемость ЯБЖ во всем мире непрерывно растет, требуя внимания терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов.

Язвенная болезнь желудка

Причины

Заболевание является полиэтиологичным. По степени значимости выделяют несколько групп причин.

- Основным этиологическим фактором формирования язвенной болезни желудка служит инфицирование H.pylori – более чем у 80% пациентов выявляются положительные тесты на хеликобактерную инфекцию. У 40% больных язвенной болезнью желудка, инфицированных бактерией хеликобактер, анамнестические данные указывают на семейную предрасположенность к этому заболеванию.

- Второй по значимости причиной формирования язвенной болезни желудка считают прием нестероидных противовоспалительных медикаментов.

- К более редким этиологическим факторам данной патологии причисляют синдром Золлингера-Эллисона, ВИЧ-инфицирование, заболевания соединительной ткани, цирроз печени, болезни сердца и легких, поражение почек, воздействие стрессорных факторов, которые приводят к формированию симптоматических язв.

Патогенез

Основное значение для формирования язвенной болезни желудка имеет нарушение баланса между защитными механизмами слизистой оболочки и воздействием агрессивных эндогенных факторов (концентрированная соляная кислота, пепсин, желчные кислоты) на фоне расстройства эвакуаторной функции ЖКТ (гипокинезия желудка, дуодено-гастральный рефлюкс и т. д.). Угнетение защиты и замедление восстановления слизистой оболочки возможно на фоне атрофического гастрита, при хроническом течении хеликобактерной инфекции, ишемии тканей желудка на фоне коллагенозов, длительном приеме НПВС (происходит замедление синтеза простагландинов, что приводит к снижению продукции слизи).

Морфологическая картина при язвенной болезни желудка претерпевает ряд изменений. Первичным субстратом возникновения язвы является эрозия – поверхностное повреждение эпителия желудка, формирующееся на фоне некроза слизистой оболочки. Эрозии обычно выявляют на малой кривизне и в пилорическом отделе желудка, дефекты эти редко бывают единичными. Размеры эрозий могут колебаться от 2 миллиметров до нескольких сантиметров. Визуально эрозия представляет собой дефект слизистой, не отличающийся по виду от окружающих тканей, дно которого покрыто фибрином. Полная эпителизация эрозии при благоприятном течении эрозивного гастрита происходит в течение 3 суток без формирования рубцовой ткани. При неблагоприятном исходе эрозии трансформируются в острую язву желудка.

Острая язва образуется при распространении патологического процесса вглубь слизистой оболочки (дальше ее мышечной пластинки). Язвы обычно единичны, приобретают округлую форму, на срезе имеют вид пирамиды. По внешнему виду края язвы также не отличаются от окружающих тканей, дно покрыто фибриновыми наложениями. Черная окраска дна язвы возможна при повреждении сосуда и образовании гематина (химическое вещество, образующееся при окислении гемоглобина из разрушенных эритроцитов). Благоприятный исход острой язвы заключается в рубцевании в течение двух недель, неблагоприятный знаменуется переходом процесса в хроническую форму.

Прогрессирование и усиление воспалительных процессов в области язвенного дефекта приводит к повышенному образованию рубцовой ткани. Из-за этого дно и края хронической язвы становятся плотными, по цвету отличаются от окружающих здоровых тканей. Хроническая язва имеет склонность к увеличению и углублению в период обострения, во время ремиссии она уменьшается в размерах.

Классификация

До сегодняшнего дня ученые и клиницисты всего мира не смогли достигнуть согласия в классификации язвенных дефектов желудка. Отечественные специалисты систематизируют данную патологию по следующим признакам:

- причинный фактор – ассоциированная или не связанная с H. pylori ЯБЖ, симптоматические язвы;

- локализация – язва кардии, антрального отдела или тела желудка, пилоруса; большой либо малой кривизны, передней, задней стенки желудка;

- количество дефектов – одиночная язва либо множественные изъязвления;

- размеры дефекта – малая язва (до 5 мм), средняя (до 20 мм), большая (до 30 мм), гигантская (более 30 мм);

- стадия заболевания – обострение, ремиссия, рубцевание (красный либо белый рубец), рубцовая деформация желудка;

- течение заболевания – острое (диагноз язвенная болезнь желудка установлен впервые), хроническое (отмечаются периодические обострения и ремиссии);

- осложнения – желудочное кровотечение, прободная язва желудка, пенетрация, рубцово-язвенный стеноз желудка.

Симптомы язвенной болезни желудка

Клиническое течение язвенной болезни желудка характеризуется периодами ремиссии и обострения. Обострению ЯБЖ свойственно появление и нарастание боли в эпигастральной области и под мечевидным отростком грудины. При язве тела желудка боль локализуется слева от центральной линии тела; при наличии изъязвления пилорического отдела – справа. Возможна иррадиация боли в левую половину груди, лопатку, поясницу, позвоночник.

Для язвенной болезни желудка характерно возникновение болевого синдрома непосредственно после еды с нарастанием интенсивности в течение 30-60 минут после приема пищи; язва пилоруса может приводить к развитию ночных, голодных и поздних болей (через 3-4 часа после еды). Болевой синдром купируется прикладыванием грелки к области желудка, приемом антацидов, спазмолитиков, ингибиторов протонной помпы, блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов.

Помимо болевого синдрома, ЯБЖ присущи обложенность языка, неприятный запах изо рта, диспепсические явления – тошнота, рвота, изжога, повышенный метеоризм, неустойчивость стула. Рвота преимущественно возникает на высоте боли в желудке, приносит облегчение. Некоторые пациенты склонны вызывать рвоту для улучшения своего состояния, что приводит к прогрессированию заболевания и появлению осложнений.

Атипичные формы язвенной болезни желудка могут проявляться болями в правой подвздошной области (по типу аппендикулярных), в области сердца (кардиальный тип), поясницы (радикулитная боль). В исключительных случаях болевой синдром при ЯБЖ может вообще отсутствовать, тогда первым признаком болезни становится кровотечение, перфорация либо рубцовый стеноз желудка, по причине которых пациент и обращается за медицинской помощью.

Диагностика

При подозрении на язву желудка проводится стандартный комплекс диагностических мероприятий (инструментальных, лабораторных). Он направлен на визуализацию язвенного дефекта, определение причины болезни и исключение осложнений.

- Эзофагогастродуоденоскопия. Является золотым стандартом диагностики язвенной болезни желудка. ЭГДС позволяет визуализировать язвенный дефект у 95% пациентов, определить стадию заболевания (острая либо хроническая язва). Эндоскопическое исследование дает возможность своевременно выявить осложнения язвенной болезни желудка (кровотечение, рубцовый стеноз), провести эндоскопическую биопсию, хирургический гемостаз.

- Гастрография. Рентгенография желудка первостепенное значение приобретает в диагностике рубцовых осложнений и пенетрации язвы в рядом расположенные органы и ткани. При невозможности проведения эндоскопической визуализации рентгенография позволяет верифицировать язву желудка в 70% случаев. Для более точного результата рекомендуется использование двойного контрастирования – при этом дефект виден в виде ниши либо стойкого контрастного пятна на стенке желудка, к которому сходятся складки слизистой оболочки.

- Диагностика хеликобактерной инфекции. Учитывая огромную роль хеликобактерного инфицирования в развитии ЯБЖ, всем пациентам с данной патологией проводят обязательные тесты на выявление H. pylori (ИФА, ПЦР диагностика, дыхательный тест, исследование биоптатов и др.).

Вспомогательное значение при язвенной болезни желудка имеют:

- УЗИ ОБП (выявляет сопутствующую патологию печени, панкреас),

- электрогастрография и антродуоденальная манометрия (дает возможность оценки двигательной активности желудка и его эвакуаторной способности),

- внутрижелудочная pH-метрия (обнаруживает агрессивные факторы повреждения),

- анализ кала на скрытую кровь (проводится при подозрении на желудочное кровотечение).

Если пациент поступил в стационар с клинической картиной «острого живота», может потребоваться диагностическая лапароскопия для исключения перфорации желудка. Язвенную болезнь желудка надлежит дифференцировать с симптоматическими язвами (особенно лекарственными), синдромом Золлингера-Эллисона, гиперпаратиреозом, раком желудка.

Лечение язвенной болезни желудка

Консервативное лечение

К основным целям терапии при ЯБЖ относят репарацию язвенного дефекта, предупреждение осложнений заболевания, достижение длительной ремиссии. Лечение язвенной болезни желудка включает в себя немедикаментозные и медикаментозные воздействия, оперативные методы.

- Немедикаментозное лечение ЯБЖ подразумевает под собой соблюдение диеты, назначение физиотерапевтических процедур (тепла, парафинотерапии, озокерита, электрофореза и микроволновых воздействий), также рекомендуется избегать стрессов, вести здоровый образ жизни.

- Медикаментозное лечение должно быть комплексным, влиять на все звенья патогенеза ЯБЖ. Антихеликобактерная терапия требует назначения нескольких препаратов для эрадикации H. pylori, так как использование моносхем показало свою неэффективность. Лечащий врач в индивидуальном порядке подбирает комбинацию следующих препаратов: ингибиторы протонной помпы, антибиотики (кларитромицин, метронидазол, амоксициллин, фуразолидон, левофлоксацин и др.), препараты висмута.

Хирургическое лечение

При своевременном обращении за медицинской помощью и проведении полной схемы антихеликобактерного лечения риск осложнений язвенной болезни желудка сводится к минимуму. Экстренное хирургическое лечение ЯБЖ (гемостаз путем клипирования либо прошивания кровоточащего сосуда, ушивание язвы) обычно требуется только пациентам с осложненным течением патологии: перфорацией либо пенетрацией язвы, кровотечением из язвы, малигнизацией, формированием рубцовых изменений желудка. У пожилых пациентов, при наличии в анамнезе указаний на осложнения ЯБЖ в прошлом, специалисты рекомендуют сократить сроки консервативного лечения до одного-полутора месяцев.

Абсолютные показания к хирургическому вмешательству:

- прободение и малигнизация язвы,

- массивное кровотечение,

- рубцовые изменения желудка с нарушением его функции,

- язва гастроэнтероанастомоза.

К условно абсолютным показаниям причисляют:

- пенетрацию язвы,

- гигантские каллезные язвы,

- рецидивирующие желудочные кровотечения на фоне осуществляемой консервативной терапии,

- отсутствие репарации язвы после ее ушивания.

Относительное показание — это отсутствие явного эффекта от медикаментозной терапии на протяжении 2-3 лет. На протяжении десятилетий хирургами обсуждается эффективность и безопасность различных видов оперативного вмешательства при язвенной болезни желудка. На сегодняшний день наиболее эффективными признаны резекция желудка, гастроэнтеростомия, различные виды ваготомий. Иссечение и ушивание язвы желудка применяется лишь в крайних случаях.

Прогноз и профилактика

Прогноз при язвенной болезни желудка во многом зависит от своевременности обращения за медицинской помощью и эффективности антихеликобактерной терапии. ЯБЖ осложняется желудочным кровотечением у каждого пятого пациента, от 5 до 15% больных переносят перфорацию либо пенетрацию язвы, у 2% развивается рубцовый стеноз желудка. У детей частота осложнений язвенной болезни желудка ниже – не более 4%. Вероятность развития рака желудка у пациентов с ЯБЖ в 3-6 раза больше, чем среди людей, не страдающих этой патологией.

Первичная профилактика язвенной болезни желудка включает в себя предупреждение заражения хеликобактерной инфекцией, исключение факторов риска развития данной патологии (курение, стесненные условия проживания, низкий уровень жизни). Вторичная профилактика направлена на предупреждение рецидивов и включает в себя соблюдение диеты, исключение стрессов, назначение антихеликобактерной схемы препаратов при появлении первых симптомов ЯБЖ. Пациенты с язвенной болезнью желудка требуют пожизненного наблюдения, эндоскопического исследования с обязательным проведением тестов на H. pylori один раз в полугодие.

Источник